会社設立の流れです!

お急ぎの方もご相談ください。急ぎでも料金を別途いただくことはありません。早ければ3日程度での設立が可能です。

1 決めていただくもの

① 会社名

② 本店所在地

③ 事業の目的

④ 決算期

2 ご用意いただくもの

① 会社印

② 役員になる方の印鑑証明書1枚、資本金を出す方の印鑑証明書1枚

③ 資本金の入金(個人名義の通帳の表紙・表紙の裏側・入金のあるページのコピー)

④ 役員になる方と資本金を出す方の個人の実印

3 書類作成

1の内容を伺いましたら書類の作成を行います。PDF・ファックスなどで社長とやり取りをして、完成したら公証人役場で定款の認証を受けます。そのあと法務局へ提出します。提出した日が会社設立の日になります。

書類が完成すると社長に押印していただきます。そのとき大宮、東京、ご指定の場所か、弊社でお会いすることになります。押印が終了しましたら、そのとき株式会社なら税金部分の198,000円、合同会社なら6万円をお預かりさせていただきます。

4 書類提出

法務局では書類を受け付けてから審査を行い10日後くらいには登記簿・印鑑カード・印鑑証明書などを発行します。登記簿ができると登記簿と銀行印などをもって銀行に行き通帳をつくります。税務の届け出(設立・青色申告申請・給与事務所開設・納期特例など)は弊社で無料で行います。

社会保険に加入するときは、管轄の年金事務所で手続きをとります。

雇用保険・労災に加入するときは、管轄の労働基準監督署とハローワークにいきます。

5 上記1決めていただくものの説明です。

① 会社名

会社名は自由に決めていただいて大丈夫です。類似称号の調査は必要なくなりました。たとえばトヨタ自動車など誤解を与えるような名前はよくありませんが会社名は自由に決めることができます。株式は前でも後ろでも決まりはありません。名前が長いときは株式が後ろのほうがお客様に覚えやすいとかいった類の決め方になると思います。会社法になり商号調査をしないと会社名を決められないといったことはありませんが、ネットなどで検索し同じ名前があるかどうかチェックしてみることもよいと思います。

② 本店所在地

賃貸でも、持ち家でも大丈夫ですが、賃貸の場合は貸主に断る必要があると思います。通常本店所在地が納税地になります。社会保険加入などもそこですることになりますが、本店所在地が形式上で事業を行う場所が別にあるときは届け出により納税地や社会保険加入もその実際の事業所でできます。

本店所在地を移転すると移転登記に費用が掛かりますのでできれば直近での移動がない本店が良いと思います。本店移転をすると法務局管轄内例えば埼玉県の中であれば登録免許税3万円、東京から埼玉へ移動ですと法務局管轄が変わりますので、登録免許税だけで6万円かかることになります。

また本店をバーチャルオフィスにすると銀行の通帳を作る際不利になることもありますのでご注意ください。

③ 資本金の入金

資本金を入金する前に定款作成の日付をとりますので、資本金はいつ入金していただいても大丈夫です。資本金は原則会社のものになりますので、資本金入金後に通帳のコピーを取っていただければ、個人名義の通帳に入金した資本金は会社のために自由に引き出して使うことができます。

資本金の額について制限はありません。1円でも大丈夫です。建設業許可をとる方は500万円以上にすると建設業許可の要件の1つを満たします(1年間だけ残高証明不要)ので、500万円以上にしたほうが良いと思います。運送業許可をとるときも通常500万円以上は必要になると思いますが、運輸局から残高証明書を要求されますので必ず資本金を大きくしなければならないとはいえません。許可を取るために必要な金額があるときはそのお金を資本金にするほうが良いと思います。

現在は設立できませんが有限会社は資本金が300万円からでしたので、資本金をいくらにしたらよいかの1つの基準になるかもしれませんが、100万円でも10万円でもその後に許可が必要だったりしなければ問題ありません。借入の時自己資金の残高を日本政策金融公庫が審査対象にしていますが、会社設立後の運営資金として個人が持っている現預金ですので、必ずしも資本金の額と一致するものではありません。よってそこも縛りになりません。

③ 事業目的

これから行う事業を書き込みます。後で追加すると登録免許税だけで3万円かかりますので、予定されるものは入れたほうが良いと思います。大まかに教えていただけましたらこちらで作成しご提案させていただきます。

介護事業所などは許認可のため事業目的の文言が違うと許可申請に影響しますので事前に許可の窓口でチェックする必要があります。また古物商などを行うときも目的に古物商や中古商品の販売という文言をあらかじめ入れておくとよいです。許認可事項についてはその都度書類作成の時ご相談いただけましたらと思います。

事業目的で良くある質問は今はやっていないが将来するかもしれない事業や宅建業や運送業など免許を持っていない事業などを将来のために記載できるでしょうか、というものがあります。事業目的には将来予定している事業を記載することは問題ありませんので、計画される事業を広く記載することになります。

④ 決算期

9月設立なら8月決算、10月設立なら9月決算と12か月後の決算が良いと思います。納税時期が一番遠くなります。消費税も原則2年間免税ですので24か月全部使えます。

決算期は登記事項ではないため、当初の決算期を変更することは難しくありません。とりあえず消費税免税を受ける期間が長いところで決めておくといった感じでよいと思います。消費税の免税期間が設立当初6か月で給与が1千万円以上になる場合などは2年間の免税が取れませんので、当初から決算期を検討することになります。

また太陽光発電設備を購入するとか、建物を購入するとか、新車でのトラック購入とか会社設立直後に金額の大きい資産を購入する場合はまた消費税の取り扱いが変わることがあります。決算期も消費税の3年の考え方などを考慮し決定することもあるかもしれません。該当する場合は会社設立担当税理士とご相談いただけましたらと思います。

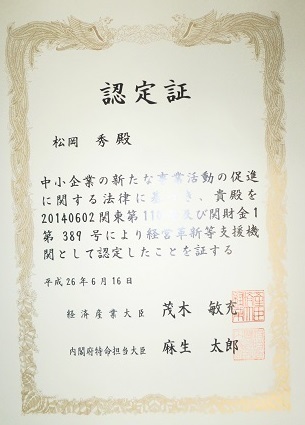

行政書士の方や司法書士の方が作成する定款の場合、税金が考慮されないまたは資金繰りが考慮されない場合が想定されます。会社設立は登記すれば終わりというものではありません。会社設立後の運営が一番の重要なところです。その部分の相談が専門なのは税理士や公認会計士と思います。会社設立は税理士・公認会計士が最初からいた方が安心ということになります。